オーケストラとは漢字で「管弦楽」と書く通り、弦楽器、管楽器、打楽器の様々な楽器が重なって1つの音楽を奏でます。

ヴァイオリンやフルートなど広く知られているものはもちろん、

曲によっては「何これ!?」と思ってしまうような珍しい楽器や、もはや楽器と呼べるか怪しいような道具が使われることもあるんです。

この記事では、オーケストラで使われる珍しい楽器や道具についてご紹介します。

演奏で稼ごう!

演奏プランを作成し、演奏依頼を受けてみませんか?

無料登録後、演奏プランを登録するだけ! 待っているだけで新しい仕事のチャンスが舞い込む可能性が高まります。 演奏プランはSNS等で共有可能♩ ※ 登録料、決済手数料や銀行振込手数料も一切かかりません。

目次

オーケストラで使われる珍しい楽器:ワーグナーチューバ

ワーグナーチューバとは、文字通りリヒャルト・ワーグナーという人が開発した楽器です。

「ニーベルングの指環」という長大なオペラ作品群の製作にあたり新しい響きを求めていたワーグナーは、新しい楽器の開発に取り組みます。

当時はアドルフ・サックスがサクソフォンを開発するなど、金管楽器界隈では新しい楽器の開発が盛んであったため、様々な楽器製作者の影響を受けつつ完成したのがワーグナーチューバです。

音色としては、ホルンの滑らかな音色にチューバの重厚さをプラスした音がします。

演奏法や構造はホルンに近いため、オーケストラの中ではホルンに近い楽器として扱われ、ホルン奏者が担当することが多いです。

ワーグナーの作品は当時様々な作曲家に影響を与える、いわばインフルエンサー的立ち位置だったため、このワーグナーチューバの存在は一気に広まり、同時期の作曲家の作品に次々に取り入れられていきます。

中でも、ワーグナーを師匠のように敬愛していたアントン・ブルックナーはこの楽器を積極的に採り入れており、彼の交響曲第7番の第2楽章の終盤で奏でられるコラールには、亡きワーグナーへの想いが込められていると言われています。

オーケストラで使われる珍しい楽器:セルパン、オフィクレイド

先述したワーグナーチューバも含め、金管楽器がオーケストラで使われるようになった歴史は他の楽器に比べ浅く、特にロマン派に入って以降オーケストラ作品とともに進化を遂げてきたと言えるでしょう。

特に、金管楽器の中でも低音を担う楽器は見た目においても顕著に変容を遂げています。

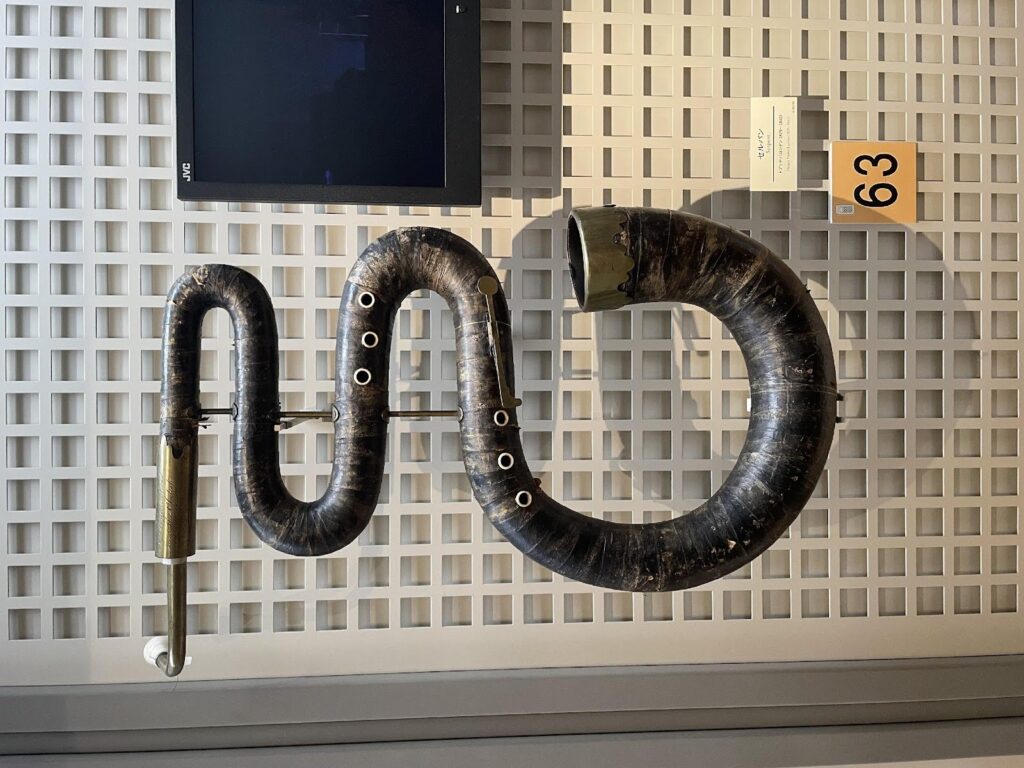

セルパン

この蛇のような形をした楽器は、セルパンという楽器です。管の部分は木製ですが吹き口の部分がマウスピースの形をしているため、低音金管楽器の古楽器と言えるでしょう。

19世紀にロマン派に入り、オーケストラの規模が拡大していく中で、メンデルスゾーンが「交響曲第5番『宗教改革』」においてコントラファゴットと共に低音部の補強のために起用したのが、低音金管楽器の始まりだと言われています。

(セルパンはかなり珍しい楽器のため、今は省かれることがほとんどです)

オフィクレイド

低音楽器の需要が高まる中で、19世紀半ばにセルパンを元にフランスで開発されたのがオフィクレイドです。

元々は軍楽隊のために作られた楽器でしたが、次第にオーケストラにも取り入れられるようになっていきます。

しかし、チューバが発明されて以降は、オフィクレイドはオーケストラ楽器としては影を潜めるようになりました。

フランスの作曲家エクトル・ベルリオーズの「幻想交響曲」において使用されるのが有名で、この作品を演奏する時だけわざわざオフィクレイド奏者を呼ぶ指揮者も少なくありません。

「幻想交響曲」第5楽章における、セルパンとオフィクレイドのSoli。

通常はオフィクレイド2本で演奏されますが、作曲当初の構想通りセルパンが使われている演奏はかなり貴重です。

オーケストラで使われる珍しい楽器:鐘

ここでの鐘とは、教会にあるような鐘のことを指します。

クラシック音楽の中には、具体的なストーリーや風景描写を元に作曲された「標題音楽」というジャンルがあり、その中で文字通り教会の鐘の音が必要な時に鐘が登場します。

最もよく使われる作品は、先述の「幻想交響曲」です。

この曲の5楽章では、「舞台裏でCとGの音の鐘を鳴らす」という指示がされており、鐘を演奏する人は舞台裏からモニター越しに指揮者を見て演奏します。

↑ 実際の演奏の様子です。

オーケストラで使われる珍しい楽器:ハンマー

「ハンマー」と名前だけ聞くとなんのことか分からないかもしれませんが、実際に「Hammer」という楽器の指定がある曲があります。

それは、グスタフ・マーラーの「交響曲第6番『悲劇的』」です。

この曲では、ハンマーによる激しい打音が2度鳴り響きます。

どちらも終楽章において、1度目は高揚するクライマックスの場面で、2度目はクライマックスながらもどことなく影を宿し、やがて寂しく収束してゆくきっかけとなるターニングポイント的場面で演奏されます。

演奏法としては、餅つきの杵のような大きなハンマーで木の板や箱を叩くというシンプルなものですが、他の楽器には出せない何とも言えない音色をオーケストラに与えます。

↑ 実際の演奏の様子。右上に注目です。

オーケストラで使われる珍しい楽器:ウインドマシーン、サンダーシート

ウインドマシーンとサンダーシートは、名前の通り風の音や雷の音を出すために作られた楽器です。

20世紀の大作曲家であるリヒャルト・シュトラウスは、自身がドイツ最高峰の山であるツークシュピッツェ山に登った体験を元に「アルプス交響曲」を作曲します。

この曲は、作曲者が登山に出発した後様々な体験をするという物語及び風景描写て構成されており、その中には雷雨と嵐に襲われるシーンもあります。そこで使われるのが、ウインドマシーンとサンダーシートです。

ウインドマシーンは、取っ手をつけたドラムに布を巻き付け、ドラムを回すことによって生まれる摩擦音を風の音に見立てて演奏します。

仕組みは単純ですが、実際に聞いてみると窓の外に吹き荒れる風の音がそのまま聞いてとれます。

現代においても、吹奏楽の作品などでしばしば用いられることがあります。

サンダーシートは、吊るした薄い金属の板を揺らしたり叩いたりすることによって雷の音を演出する楽器です。

見た目のインパクトはかなりありますが、薄い金属板をつかっているためか響きはそこまで出ないため、扱いにくい楽器として挙げられることもしばしばあるようです。

ウインドマシーンとは対照的にサンダーシートが使われている曲は極めて少なく、なかなか実演を見ることの出来ない打楽器のひとつでもあります。

↑ 実際の演奏の様子。カットが激しく切り替わるため見つけにくいですが、配置としては全体の下手側後方に並んでいます。

オーケストラで使われる珍しい楽器:タイプライター

タイプライターとは、20世紀前半に使われていた文字を打つ機械です。

キーボードを打ち込むことによって移動する紙に文字が印字され、それを繰り返すことによって原稿が完成するという仕組みになっています。

ワープロやパソコンが開発されたことによって20世紀後半には姿を消しますが、

パソコンなどに流用されるキーボードの礎を築いたことや印刷業の効率化を実現した点から、歴史的に重要な機械であったことは間違いないでしょう。

アメリカの作曲家ルロイ・アンダーソンは、この印刷機械をなんとオーケストラの楽器として起用します。

その曲の名も「タイプライター」です。(笑)

タイプライターから出る、文字を打ち込む音と用紙を元の場所に戻す音のたった2つの音色と卓上ベルの音を巧みに使い、タイプライターをまるでソロ楽器のように使ったコミカルなこの楽曲は一見の価値ありです。

↑ 演奏は1:43~

オーケストラで使われる珍しい楽器:大砲

最後にご紹介するのは、兵器です。

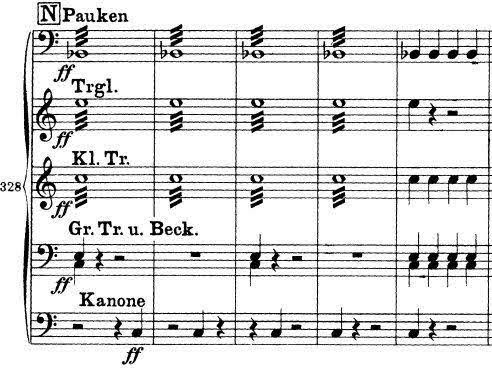

ロシアの作曲家ピョートル・チャイコフスキーは、序曲「1812年」の中で「大砲」という楽器の指示を楽譜に書き込みます。

この曲は、1812年に起きたナポレオンのロシア侵攻からロシアの勝利までの流れを描いた作品であり、勝利を収めた喜ばしいフィナーレの部分で大砲が使われています。

1番下の段の楽器が「Kanone(大砲)」になっている

もちろんコンサートホールで大砲をぶっぱなす訳にはいきませんので、基本的には大太鼓か大砲の音の録音で演奏されますが、

軍楽隊によって実際の大砲が使われた演奏もyoutubeなどで見ることが出来ます。

自衛隊による大砲を使った演奏です。大砲は8:00~

まとめ レアな楽器から、○○まで!?オーケストラで使われる珍しい楽器まとめ

この記事では、オーケストラで使われる様々な珍しい楽器を紹介しました。

ここで紹介させていただいたものはほんの一部にすぎず、世の中にはまだまだ珍しい楽器や、珍しいものを使った曲がたくさん存在します。

この記事を通して、オーケストラの音楽にさらに興味を持っていただけると幸いです。

演奏で稼ごう!

演奏プランを作成し、演奏依頼を受けてみませんか?

無料登録後、演奏プランを登録するだけ! 待っているだけで新しい仕事のチャンスが舞い込む可能性が高まります。 演奏プランはSNS等で共有可能♩ ※ 登録料、決済手数料や銀行振込手数料も一切かかりません。